南西諸島周辺での活動を活発化させる中国。こうした動きを受けて、県内でも防衛力の強化が急速に進んでいます。とくに、基地機能の強化が図られているのが、沖縄と日本本土の間に位置する奄美大島です。国は3年前、島に2つの自衛隊基地を新設。地域情勢の変化とともに戦略的な重要性が高まっています。今回、NHKは、基地での取材を特別に許可され、訓練に密着。中国と向き合う最前線の島で、今、何が起きているのか、取材しました。

(鹿児島放送局記者 高橋太一)

【南西諸島防衛の最前線では】

奄美大島の市街地から車でおよそ1時間。亜熱帯の森の中を進んだ先にその場所はありました。陸上自衛隊「瀬戸内分屯地」。南西諸島の防衛力を強化するため3年前、新たに設置されました。今回、私たちは、特別な許可を得て、基地の内部を撮影することができました。

ある日、分屯地で行われた訓練。決められた時間になると、突然、大きな銃声が響きました。行われていたのは、外国の部隊の南西諸島への侵攻を想定した訓練。主力部隊の投入を前に送り込まれた武装工作員を無力化するのが目的です。

「安心しろ、リラックス」。

銃撃戦でけがをした隊員はその場で救護。隊員同士で声を掛け合い、実戦さながらの対応を確認します。こうした訓練を行っていたのは、陸上自衛隊の「奄美警備隊」です。この地域で起こりうる、あらゆる事態を想定した訓練を重ねています。

瀬戸内分屯地司令の諸岡大輔三等陸佐は、「南西地域の安全保障上の守りとしての役割、意識については常に持ち続けています。その時々で変化を加えながら訓練の質が上がるよう、シチュエーションを工夫しています」と話していました。

【森の中で行われる“ある訓練”】

「滑りやすいので気をつけてください」。

案内役の隊員にそう声を掛けられながら、取材班は分屯地の森の中に導かれました。そして、うっそうと生い茂る木々の中で、“ある”訓練を行っていることを知らされます。草木に擬態していたのは、スナイパー。林の中を歩き続けていた私たちは、かなり近づくまで、その存在に気づくことができませんでした。

2人組のひとりはスコープで目標の状況を確認。もうひとりが、狙撃を行います。任務は、相手の見えないところから、味方の部隊の援護射撃を行うこと。800メートル以上離れた目標を狙うこともできると言います。

【奄美の防衛強化の背景は】

奄美大島で進む防衛力強化の背景にあるのが、軍備増強を続け、海洋進出の動きを強める中国の存在です。中国が台湾有事を念頭に、アメリカの接近を阻む防衛ラインと見なす「第1列島線」。奄美大島はこの延長線上に位置します。台湾問題などをめぐって米中の対立が深まる中、「第1列島線」は、両国のせめぎ合いの最前線となっているのです。ここ数年、周辺海域では、中国軍の潜水艦などがたびたび確認されています。去年10月には初めて、大隅海峡をロシア軍の艦艇と同時に通過するのを確認。警戒が強まっています。

奄美駐屯地の一室。取材班は、見慣れない地図が貼り出されているのを目にしました。それは、中国目線で見た東アジアの地図。奄美駐屯地司令の日高正暁一等陸佐は「近隣の国がどういうことを考えているかを説明するために、有効な地図です」と話します。さらに、日高司令は、台湾情勢の緊迫化を念頭に、奄美大島の戦略的な重要性を強調します。

(奄美駐屯地 日高司令)

「奄美大島は日清戦争のとき、九州から台湾までの船が移動するときの中継点だったので、この地図を見ると、台湾で起きることが奄美大島にも関係してくるんだろうなということを思います」

【進む日米の連携強化】

こうした中で、今、進められているのが、アメリカ軍との連携強化です。奄美駐屯地に配置されている相手の戦闘機などを迎撃する「地対空ミサイル部隊」。去年夏には、アメリカ軍のミサイル部隊と初めて共同訓練を実施し、沖縄の嘉手納基地に配備されている迎撃ミサイル「PAC3」の発射装置などが運び込まれました。日高司令は、日米の一体化が進む中で、基地が求められる役割も今後、変わっていく可能性があると言います。

(日高司令)

「東シナ海での作戦と米軍も含めた太平洋での戦いを制するような地形なので、この中でいかにしっかりと対応できて、さらには、外海から米軍が来隊するような話があったときは、できることというのが必ず出てくるんだろうなと」

「この南西諸島というものが中国の活動によって重要性が高まっていくということと、米軍も高い関心を寄せる地域であると思うので、いかに日米で連携を高めていくかということが課題だと考えています」

【これからの南西諸島防衛は?】

実戦を意識した訓練を重ね、まさに最前線になりつつある奄美大島。奄美駐屯地では、さらに、ことしに入ってから新たに電子戦部隊が置かれたり、巨大な射撃場も完成したりし、基地の機能強化も着々と進んでいます。

鹿屋基地でのアメリカ軍の無人機の一時展開をはじめ自衛隊基地のアメリカ軍との共同使用が進む中で、奄美の基地の役割も変わっていくことが予想されると日本の安全保障政策に詳しい明海大学の小谷哲男教授は、次のように指摘しています。

(明海大学 小谷哲男教授)

「台湾有事が発生した場合、中国は艦船や航空機を南西諸島周辺に飛ばしてくる、あるいは派遣展開してくるということが考えられます。アメリカと中国が直接対決することになることも考えられるので、米軍としても南西諸島に柔軟に部隊を配備し、自衛隊が米軍の柔軟な展開を支える役割というのが、より今後強化されていくということがあるかもしれません。この先、日本が“反撃能力”を保有するとなった場合、敵国にも届くようなミサイルの部隊の配備ということは今後検討されることはあるかもしれません」

一方、自衛隊基地のアメリカ軍との共同使用、日米一体化が進む中で、米中がさらに対立を深めれば基地が標的となり、住民が巻き添えになりかねないという懸念の声もあります。こうした中で、住民の生命・財産をどのように守っていくかという視点も求められますが、琉球大学の山本章子准教授は、そうした備えが自治体まかせになっていると指摘します。

(琉球大学 山本章子准教授)

「台湾有事が起きたときに、どうやって住民が避難するか。ここが大きな問題になってきます。しかし、小さな自治体は、島民全員の避難手段としての船舶や飛行機を保有しているわけもないですし、避難できるような環境が十分整っていないにもかかわらず、軍事強化が進んでいます。しかもそれは日本の国境防衛ではなくて、台湾を防衛するための軍事強化です。こうした状況が住民の危機感を大きくしているということは間違いありません」

また、山本准教授は、「現行の国民保護法では住民の避難を受け持つのは自治体に委ねられている」として、「国が主導して各機関が連携して避難する仕組みを作ることが求められる」と指摘しています。

【取材を終えて】

政府は今後、さらに防衛費を増額させていく考えを示しているほか、「敵基地攻撃能力」についても検討するとし、専守防衛のあり方は今、大きな議論になっています。日本周辺だけでなく、ウクライナでロシアによる軍事侵攻が起きている今、防衛強化の必要性を訴える声はいつになく高まっています。しかし、防衛力を強化し続けることは、かえって地域の緊張を高めかねないということ、そして、まずは戦争を起こさないために何ができるのかということについて知恵を出し合う努力をすべきだということを、忘れてはならないと思います。

防衛省陸上幕僚監部は、アメリカ陸軍との共同訓練「オリエント・シールド22」を来月14日から9月9日にかけて奄美大島や霧島演習場などで行うと発表しました。 陸上自衛隊が1400人、アメリカ軍が700人参加予定で、島しょ部の作戦での連携向上のため、奄美大島では初めてアメリカ陸軍の高機動ロケット砲システム「ハイマース」や、日米電子戦闘部隊による実動訓練が行われます。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/G3O4CRDFN5OKJNVCUQ6ROPAS2A.jpg)

航空自衛隊は14日、米軍のF22戦闘機など航空機延べ52機が参加する大規模な日米共同訓練を6、11、12の3日間に日本海や太平洋、東シナ海の各空域で行ったと発表した。日本周辺で活発に活動する中国やロシアへの抑止力を示す狙いがあるとみられる。

空自は戦闘機延べ20機を投入。那覇基地と宮崎県の新田原基地からF15が、福岡県の築城基地からF2がそれぞれ参加し、福岡県の春日基地と那覇基地の航空警戒管制団も加わった。米軍は延べ32機。空軍のF22、F35A、F15の戦闘機3種類とE3空中警戒管制機とKC135空中給油機、海軍のP8哨戒機も参加した。

一部の定例訓練を除き、その都度行う訓練としては異例の規模。空中管制を行う中で多数の戦闘機を同時展開する訓練や、空中給油機を使った長時間飛行訓練が行われたとみられる。

ウクライナ戦争が始まった以降、海上自衛隊と米海軍との共同訓練が増えている。

3月は6回、4月は2回、5月は6回、6月は4回に上り、7月は15日までに4回実施。戦争前の1、2月は計4回だった。東・南シナ海や沖縄周辺での訓練が目立ち、対中国を念頭においた軍事訓練だ。

6月25日、IPD22部隊は、太平洋において、米海軍補給艦HENRY J. KAISERとともに、日米共同訓練を実施しました。本訓練は、日米海軍種が洋上補給に関して相互に代替し得る能力の維持・向上が目的であり、戦術技量及び米海軍との相互運用性の向上を図りました。#強固な日米同盟 #精強 pic.twitter.com/gQxm80d4ui

— 海上自衛隊 自衛艦隊(公式) (@JMSDF_SDF) June 27, 2022

中国に対抗するための「、米国以外との他国との共同訓練も。

ウクライナ戦争以降で、ベトナム、シンガポール、タイ、フィリピンといった東南アジア諸国やフランス、スペイン、英国といった欧州、オーストラリア、インドなどと計19回実施。6月にはNATO軍との共同訓練を約4年ぶりに実施した。

27日、IPD22部隊は、ハワイ周辺海域において、仏海軍フリゲートPRAIRIALともに、日仏共同訓練「オグリ・ヴェルニー22-4」を実施し、戦術技量の向上及びポリネシア駐留フランス軍との連携の強化を図るとともに、「自由で開かれたインド太平洋の実現」の実現に向けた結束を示しました。#FOIP pic.twitter.com/RBqiaA7hA6

— 海上自衛隊 自衛艦隊(公式) (@JMSDF_SDF) June 28, 2022

航空自衛隊も大規模な日米共同訓練を行っている。7月6、11、12日に太平洋や東シナ海で実施した訓練には、自衛隊機が延べ20機、米軍機が延べ32機参加。

米軍岩国基地に飛来しているF22やF35Aなどのステルス戦闘機は合わせて16機に上った。

/cloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com/sankei/CVRPX265KVNOHESDZH6FHNK5PE.jpg)

陸上自衛隊と米太平洋海兵隊は13~16日、各国の水陸両用作戦部隊トップと交流を図る「太平洋水陸両用指揮官シンポジウム2022」(PALS22)を東京都内などで開いた。米海兵隊が主導するPALS22は今回8回目で日本では初開催。海洋進出を強める中国を念頭に友好国との連携強化を図る狙いがある。最終日の16日には海上自衛隊横須賀基地(神奈川)や陸自木更津駐屯地(千葉)で日米部隊の連携を視察した。

水陸両用部隊は離島などを他国に占領された際、海岸から上陸し奪還するまでの水陸両用作戦を担う。日本では米海兵隊をモデルに平成30年に陸自水陸機動団が新編されている。

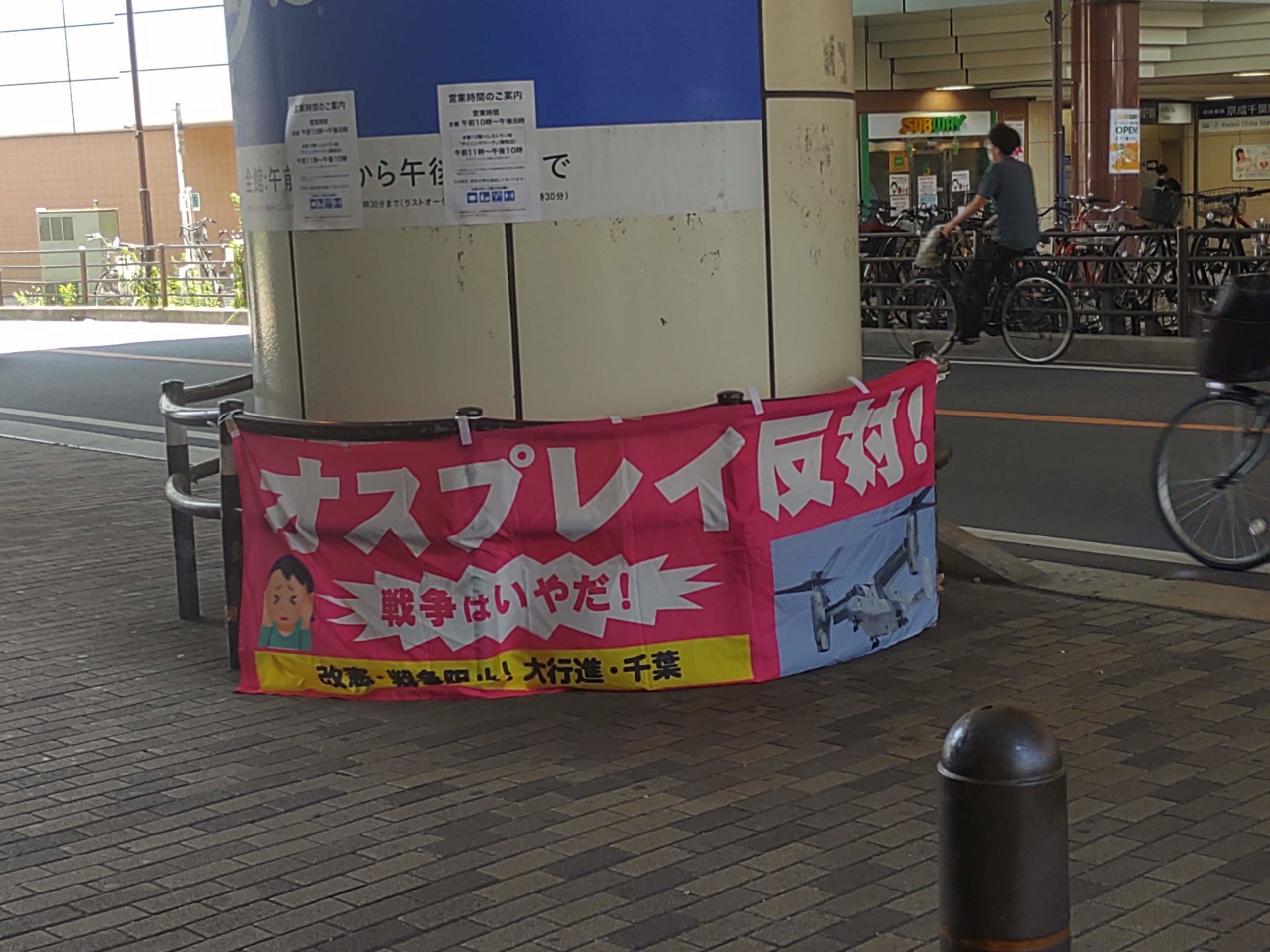

16日の視察で参加者は、横須賀基地の輸送艦「おおすみ」の艦上で水陸両用車(AAV7)など水機団の装備を見学。木更津駐屯地へ移動し、米軍輸送ヘリコプターから陸自V22オスプレイへの給油作業を視察した。同駐屯地では米軍の高機動ロケット砲システム(HIMARS=ハイマース)や陸自の「12式地対艦ミサイル」など離島での作戦で使用する日米の装備品も展示された。

🇯🇵陸自が水陸両用シンポの訓練公開、🇺🇸#米海兵隊 との連携アピール

今月13日より、インド太平洋地域などで離島防衛を担う各国の部隊指揮官らが集まり、「太平洋水陸両用指揮官シンポジウム」が開かれていました。

このシンポジウムは最終日となった16日木曜、千葉県の陸上自衛隊木更津駐屯地で、 pic.twitter.com/nvyo4r6UQv

— ParsToday Japanese (@ParstodayJ) June 18, 2022

【横須賀】海自横須賀基地に陸自の水陸両用車両https://t.co/nf65x2yMUM

海上自衛隊横須賀基地に陸上自衛隊の水陸両用車「AAV7」が登場。太平洋水陸両用指揮官シンポジウム2022(PALS22)の一環で、陸自水陸機動団の車両を一時的に運び、参加者が見学した。《動画あり》#水陸両用車 #AAV7 #横須賀基地— カナロコ by 神奈川新聞 (@KanalocoLocal) June 16, 2022

(東京中央社)インド太平洋地域などから水陸両用部隊の指揮官を集めて行う国際会議「太平洋水陸両用指揮官シンポジウム(PALS)」の開会式が14日、東京都内で開かれた。米海兵隊が主導する会議で、米側から招待を受け台湾からは海軍の張世行少将ら4人がオブザーバー参加している。

インド太平洋地域の平和と安定に向け、各国の連携深化を目指し催される同会議。米海兵隊が2015年から開いており、日本での開催は今回が初めて。

開会式には、インド太平洋地域の約20カ国からおよそ70人の指揮官が出席。台湾から出席したのは張少将の他、海軍陸戦隊(海兵隊)の上校(大佐)と少校(少佐)、海軍の中校(中佐)。軍服ではなく、スーツでの参加となった。

会議は16日まで続く。期間中には自衛隊の基地や駐屯地を訪問し、米軍の高機動ロケット砲システムや自衛隊の地対艦ミサイル、輸送機「オスプレイ」などの視察が予定されている。

(千葉中央社)陸上自衛隊と米太平洋海兵隊が共催する国際会議「太平洋水陸両用指揮官シンポジウム」で、オブザーバー参加した台湾の軍当局者は16日、各国の水陸両用部隊の指揮官らと共に海上自衛隊横須賀基地(横須賀市)や陸上自衛隊木更津駐屯地(千葉県木更津市)を訪れ、日米の防衛装備品を視察した。

会議はインド太平洋地域の平和と安定に向け、友好国間の水陸両用作戦の能力を高めるのを目的に13日から16日まで開かれた。インド太平洋地域の18カ国から約70人が参加した。台湾は米側の招きでオブザーバー参加し、海軍の張世行少将や海軍陸戦隊(海兵隊)の呉志孝上校(大佐)ら4人が出席した。同会議は8回目で、日本で開かれるのは初めて。

参加者は16日午前、横須賀基地で輸送艦「おおすみ」を見学し、水陸両用車「AAV7」など水陸機動団の装備品を視察。午後には木更津駐屯地で、日米双方の輸送機オスプレイや陸自の12式地対艦ミサイル、米海兵隊の高機動ロケット砲システム「ハイマース」など日米の装備品が参加者に紹介された。

張少将ら台湾の参加者は米軍のオスプレイや陸自の12式地対艦ミサイル、米海兵隊のハイマースに特に関心を抱いている様子で、米軍や陸自の関係者と意見を交わしていた。